A&Sでは昨秋2015年10月にお茶の水アート・プロジェクション、アーティスト瀧健太郎氏による映像作品『Tea Corner』の企画運営を実施した。小規模なプロジェクトであったが、街なかでのアートシーンに新たな展開を期待できるものになった。

街のなか、屋外でのプロジェクションといえば、最近ではプロジェクションマッピングを思い浮かべる人が多いかもしれないが、このレポートでの“プロジェクション”とはプロジェクター機材を使って画像や動画を投影する表現のことを指す。

さて、ここ東京都心においては、屋外で映像を見ることに特に驚きを感じることは少ないと思うが、実際に屋外でプロジェクションを行うことに関わってみると、気づかされることが多々あった。

様々な関係者への調整準備の他、機材を置く場所、機材を雨風から守ること、電源が必要なこと等々。

そんな目で屋外の映像を改めて意識してみると、見られる場所は駅ナカや商業ビルの壁面に設置されているモニターなど、意外と限定されていた。

個人の携帯端末でいつでもどこでも、という映像を見る側の感覚と違って、屋外のプロジェクションはそこまで簡単ではないことを実感した。テーマパークや東京駅のプロジェクションマッピングのような大規模なイベントの裏には大変な労力とそのための費用がかかっているということも。

プロジェクターの性能が向上しているとはいえ、規模が大きくなればなるほど必要経費が膨らむことは避けられない。

作品のクオリティや表現内容とそれにかかる費用の間でジレンマを抱えることは、アート・プロジェクションに限った話しではないが、この現代のテクノロジーの発展に左右される映像分野では特に悩ましい問題かもしれない。

こういった問題は日本だけに限ったことではないようだ。たとえばアメリカでのあるアート・フェスティバルも同様な課題に直面し、18年間も続けてきたフェスティバルを終了することにしたという。

■DUMBO Arts Festival

ニューヨーク、ブルックリンのダンボ地区で開催されていたアート・フェスティバル。

1997年にアーティストの草の根活動から始まり、2014年まで18年間続いていた。

画像:dumboartsfestival facebookより

マンハッタン・ブリッジの壁面からトンネルの中まで一続きで映像を投影したプロジェクションマッピングの様子

訪れた誰でも無料で参加でき、街全体がアートに染まる3日間。年々規模が大きくなり、20万人以上の訪問者で溢れるまでになり、意に添わないコマーシャル活動なしには成り立たなくなっていったという。それゆえ残念ながらこのフェスティバル自体は終わりにし、ダンボ地区でのアートコミュニティがフェスティバル期間だけではなく年間を通して活性化するようなサポートを再考することにしたようだ。

もちろんニューヨークの街なかでアート・プロジェクションを楽しめる機会は、他にも色々とあることだろう。同じマンハッタン・ブリッジを舞台に「ニューヨーク・フェスティバル・オブ・ライト」※ が2014年の11月6日から8日の3日間開催され、予想以上の人で溢れたという。今年2016年に2回目がさらにパワーアップして開催される予定だ。

※「フェスティバル・オブ・ライト」はドイツベルリンでは2004年から開催されており、他にシドニー、リヨン、ゲントなど世界各地で開催されている。

もう一つ、アメリカはミネソタ州のアート・フェスティバルを紹介したい。

■Northern Spark

「ニュイ・ブランシュ(白夜祭)」をモデルに、ミネアポリス/セントポールで2011年から開催されているオールナイトのアート・フェスティバル。

オーガナイザーはNorthern Lights.mnという非営利芸術団体。

年々来場者数、参加アーティスト、プロジェクトの数も増えているようだ。合わせて各年テーマを決めて運営している。

2016—2017年は「Climate Chaos | Climate Rising」というテーマを掲げ、COP21などでグローバルな問題として議論されている気候変動をとりあげる。2年にわたってこのテーマをめぐり、アーティストの新しいアイデアやクリエイティブなエネルギーを、市民が享受できるよう公共スペースを活用していくという。

この団体のウェブサイトではアーティストの言葉などとともにこのテーマに関する見解や調査内容が紹介されていることも興味深い。(参照ページ)

Luke Savisky, E/x MN, Mill Ruins Park and Gold Medal Silos, Northern Spark 2015. Photo: Ian Plant.

歴史的建造物へのプロジェクションの様子。

開催エリアの一つ、Mill Ruins Parkはミシシッピー川沿いにあり、小麦の製粉産業が盛んだった1870年代頃からの数々の遺構が残されている。

ウェブサイトにあるアルバムNorthern Spark’s albums|Flickrも充実しているので、眺めるだけでもアートの熱気が伝わってくる。

■「ニュイ・ブランシュ(白夜祭)」は2002年からパリで始まった一夜限りの現代アートの祭典で、世界中にネットワークを持ち様々な都市で開催されている。

例えばNuit Blanche Torontoトロントでの開催は2006年から始まり、徐々に規模が大きくなり(参加アーティストJRなど)近年は100万人の住人と20万人近い訪問者で賑わう。100万人というと隅田川の花火大会と同じくらいの人出だろうか。

日本でも京都市がパリの姉妹都市ということで、パリ市が行っているニュイ・ブランシュにあわせて2011年より毎秋開催している。隅田川の花火大会ほど一般に知られていないかもしれないが、映像アートを街なかで体験できる機会は増えてきている。

■「スマートイルミネーション横浜」

同じく2011年より開催されている。横浜市が「新たな夜景の創造を試みるアートイベント」として、またその年の「3月に発生した東日本大震災を踏まえ、LED照明や太陽光発電など、これからの時代に不可欠となる省エネルギー技術の活用をテーマに」第1回が開催された。その後新たなテーマが加わり、エリアや作品数が拡大されながら続いている。参加体験型のインスタレーション、ワークショップや、歴史的建造物へのライトアップ、初回から参加しているアーティスト高橋匡太氏の作品などスケールの大きいアート・プロジェクションも見られる。

たてもののおしばい『塔(クイーン)は歌う』髙橋匡太

「たてものに声と表情をあたえ、物語を生みだしていく作品。“クイーン”の名で称される歴史的建造物「横浜税関」が横浜への想いを込めて、来場者へ歌いかけます。」

スマートイルミネーション横浜2015

photo:Yasuyo Kudo

高橋氏は「六甲ミーツアート2015」や「あいちトリエンナーレ2013」など数々の芸術祭で、夜も楽しめるアートを登場させ、プロジェクションだけでなく様々な形で光を扱った作品を手がけている。

ところでここまでアート・フェスティバルや芸術祭といったイベントの中でのアート・プロジェクションを見てきたが、アート・プロジェクションをアート表現として取り組み、今やこの分野の大御所、クシシュトフ・ウディチコについて少し触れておきたい。

■クシシュトフ・ウディチコ

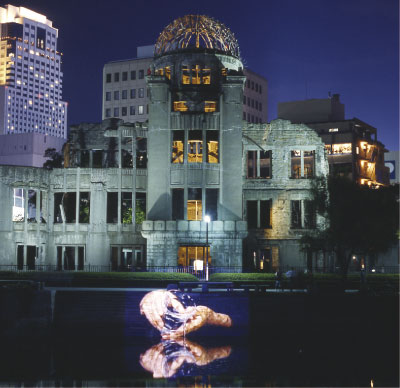

1943年ポーランド生まれ。都市やそこに住む人々が抱える問題をテーマにした映像作品を公共空間や記念碑などに投影する「パブリック・プロジェクション」で知られる現代美術家。

ウディチコの日本で初めての「パブリック・プロジェクション」は1999年8月、広島の原爆ドーム前で行われた。このときウディチコは広島に住む被爆者、在日外国人など14人の証言者の原爆に関する発言を集め、声とともに彼らの手元だけを映像として原爆ドームの足下に投影するプロジェクトを行った。

Krzysztof Wodiczko: Projection in Hiroshima

「プロジェクション・イン・ヒロシマ」

広島市ホームページ 特集「ヒロシマ賞」より

2001年横浜トリエンナーレに参加するなど、日本ともなじみ深く、今なお世界中で活躍している。

メキシコでの「ティファナ・プロジェクション」についてはソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)のポータルサイトSEAリサーチラボ(プロジェクト紹介)を参照していただきたい。

アーティストが独自のアートワークとして街なかでプロジェクションを実行することは、冒頭に述べたとおり段取りや費用の面で非常にハードルが高い。一方で様々な関係者との協働が生まれる場にもなり、不特定多数の人々へ作品が届きやすいという面もある。ウディチコが取り組み始めた頃よりもプロジェクターはずっと小型化して性能も上がっているという。

ではここでもう一度「お茶の水アート・プロジェクション」を振り返ってみたい。

■瀧健太郎『Tea Corner』

お茶の水での『Tea Corner』は小規模ながら「お茶の水アート・ピクニック」というイベントの中での、ある程度は条件が整えられた中で行ったプロジェクトであったが、大掛かりなプロジェクションではなくても内容によっては十分に街のなかでアートを伝えることができるという手応えを感じた。

瀧さんは、例えば絵画には丸や楕円など色々なフレームがあるのと同じように、映像も四角いスクリーンの中だけではない表現方法があるのではないかと、ヴィデオというメディウムでの表現の可能性を探りながら活動を続けている。今回のプロジェクションでも四角いまま映像を投影するのではなく、ビルのコーナーに三角形に投影された作品であった。気がついてみると普段は三角形の映像を見る機会などなく新鮮な体験で、この発想の軽やかさがアーティストならではなのだと改めて感じ入った。それは奇をてらうこととは違って、街の歴史と空間を読み込むことによって生み出された作品はビルと街に見事に溶け合い、通りを行き交う人々がふと足を止めて一時を過ごす、その風景もまた印象深いプロジェクトであった。

瀧さんに街へ出るきっかけをお聞きしたところ、ヴィデオアート作品は鑑賞に時間を要するという性質もあり、美術館などへ足を運ぶ人の中でさえ鑑賞者が少ないらしく、もっと多くの人に作品を見てもらうにはどうすれば良いのかを考えるようなったということで、このお茶の水以前に阿佐ヶ谷や神楽坂の街などでも多彩な企画を行っている。

「ヴィデオアート・プロムナードin阿佐ヶ谷wall to wall」

2015年2月20日(金)21(土)22(日)+27日(金)・28日(土)・3月1日に開催された。

[参加アーティスト] 浜崎 亮太 Ryota HAMASAKI / 韓 成南 Sung Nam HAN / 河合 政之 Masayuki KAWAI / 中嶋 興 Ko NAKAJIMA / 西山 修平 Shuhei NISHIYAMA / 瀧 健太郎 Kentaro TAKI / 山本 圭吾 Keigo YAMAMOTO ほかand more….

「住居や店舗や駐車場の一部といった街中の何気ない場所が、普段とは違う一時的なスクリーンやアートスペースに変わり、東京の都市空間の面白さや特異性を発見しながら、路上から世界に文化を発信してゆければと考えました。ヴィデオアートのパイオニア的な作品からアクティヴな新進の作品に至るヴィデオ・アーティストを紹介します。」

また昨秋2015年9月から都内の各所で開催されている「Interdisciplinary Art Festival Tokyo 15/16」という“分野横断的な”アートを紹介するイベントにも参加している。そこでの試みは『Tea Corner』とは全く別の手法で、渋谷にある会場からプロジェクターを抱えて街へ出ていき、会場のダンサー(踊り子)の映像を渋谷の街のあちこちに(ビルの窓や電柱やマンホール、人の背中などなどに)プロジェクションするという、反感を恐れずに積極的に無関係の人をも巻き込んでいこうとするパフォーマンスだった。

モバイル・プロジェクション・パフォーマンス

“V-climbing Highlines”

photo by Miyuki Iwasaki

渋谷の街なかから会場へ戻ってきた映写技師

photo: 筆者

これらの映像記録は瀧さんのウェブサイトKentaro TAKI official websiteで見ることができる。

この先、街のなかでアート・プロジェクションを見る機会は増えていくだろうか?バッテリーについても技術の開発が進んでいるらしいので、これまで電源を確保しにくかった場所においてもプロジェクションが可能になっていくかもしれない。いきなり壁に大きな映像を登場させ、電源を落とせば一瞬で消えるという映像表現の瞬発力には、アートを享受する人の幅、層を広げていく可能性がまだまだあるように思える。アーティストの活躍に期待すると同時にそのためのコラボレーターとの協働や、コーディネーターとしてのアート団体の役割ということに注目することも大切ではないだろうか。

(文:川口明日香)

川口明日香(Asuka Kawaguchi)

2011年11月よりNPO法人アート&ソサイエティ研究センター(A&S)で主にP+ARCHIVE事業のスタッフとして活動。2013年からA&Sのお茶の水でのアーティストによるイベント等開催の企画運営にも携わる。日本女子大学人間社会学部文化学科卒。