2023年度のダンス映像リサーチプロジェクトでは、「NPO法人ダンスアーカイヴ構想(DAN) [1]」の「9.5mmフィルム調査」に協力しました。この取り組みを振り返り、DANが目指すダンスアーカイブや、フィルム調査で得られた発見について、代表理事を務める溝端俊夫さんにお話を伺いました。

まずは「NPO法人ダンスアーカイヴ構想」の活動について、ダンスアーカイブに取り組むきっかけについてお聞かせください。

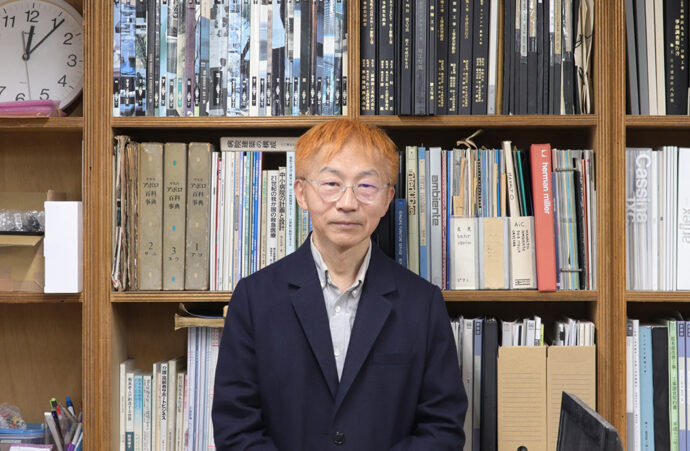

大野一雄アーカイブの構築が設立時の目的であり、今の主たる活動でもあります。大野一雄 [2]は1906年の生まれで、若い頃は体育の先生であり、その後モダンダンスを勉強し、戦争を経験し、戦後は若い方たちと共に非常に前衛的な舞踏を展開する。本当に20世紀の100年をまるごと生きているような人なんですね。一つの時代を生きた人として、その資料を整理して舞踏の歴史を重ねて語ることは試みとして面白いと思っています。それは難しいと同時に、やりがいのあることだし、やる価値があると思っています。

大野一雄氏(画像提供:NPO法人ダンスアーカイヴ構想)

大野は日本よりもヨーロッパ、アメリカで評価されていて、1980〜90年代にはヨーロッパにもマネジメントオフィスを置いて活動をしていました。あるときに向こうのマネージャーから、大野一雄の活動をアーカイブする必要があるのではないかという話が、雑談の中で出てきました。当時、日本にはダンスアーカイブ自体はありませんでしたし、我々も最初はピンと来ていませんでした。ただ、さすがに1980年代に入り大野が高齢になってきて、いつまでも続けられないことを認識したときに、ちゃんと記録することに取り組もうとシフトしていきました。それが1990年代の半ばぐらいのことです。

ただ、自分たちだけではアーカイブはなかなかできません。やっぱりいろんな人との関わりの中で資料が存在するし、それを目録に記述していく必要がある。そのときに大野一雄アーカイブをやるだけではなく、それを広げていくこと、あるいは外との関係の中で作り上げていくことが非常に重要ではないかと思い始めました。そこから大野一雄アーカイブに取り組むと同時に、それを展開させる、それを「拡張」していくという考え方で「ダンスアーカイヴ構想」を立ち上げました。

アーカイブをやるだけであれば、構想という言葉ではなくて、ダンスアーカイブでよかったんです。だけれども、それをさらに展開させていくんだ、外との関係の中でアーカイブが存在するんだ、と言うときには、やっぱりアーカイブだけでは足りない。一つのイデオロギーとしてのアーカイブと言うために、構想という言葉をつけました。

「構想」という表記の対訳として英語表記では「Network」としていますね。

英語名で「ネットワーク(Network)」としているのは、既に存在しているものをつないでいくことだと考えています。アーカイブというのはヨーロッパの文化では当たり前のことで、いろいろなところにあります。日本でも規模は様々だけど同様のものはたくさんあると思いますが、その人たちは自覚を持っていなかったり、アーカイブと名乗っていなかったりする。

実際には、アーカイブ資料はいろいろなところにあって、半分眠っているかもしれないけれども、それを見つけ出していく。あなたのやっていることはアーカイブですよと気づいてもらって、つないでいく。すなわち「拡張」していく。すでに存在しているものをつなげていくことが拡張でもあると考えたので、ネットワークとしました。

NPO法人ダンスアーカイヴ構想 ウェブサイト

私はアーカイブとして一元化していくことだけが重要ではないと思いますし、一元化というのは言うほど易しくはないです。いろんなダンスがあり、いろんな舞踏家がいて、いろんな作品がある。活動の特徴はさまざまです。それを一つのフォーマットに整理していくのは大変だし、ある種の不自然さをそこに生んでしまうのではないかと思います。それよりは、それぞれがやっている最小限のことを共有するプラットフォームという考え方が現状には合っている気がします。

最近は、アーカイブというのがだんだん理解されてきていて、全体的なリテラシーが高まってきているのではないでしょうか。大きなきっかけとしては、2011年の東日本大震災や2020年から始まったコロナ禍があって、失われていくものを記録しないといけないことを、多くの人たちが考え始めていると思うんです。そういう社会の中で、ダンスをアーカイブすることは認められつつありますし、我々の活動もその動きに沿っていると考えています。

活動において、どのような点に課題を感じていますか。

難しいのは、やはり「何のためにやるのか」という目的の共有です。自分たちの中で目的をはっきりとさせ、そしてそれを多くの人と共有していくことが、自分としては難しいと思っています。

それはなぜかというと、ダンスの中でアーカイブというのは、ある意味とても普通のことなんです。ダンスでは振付があって、それを振り写すことがダンスの中で最も基本的なこととして行われています。つまりダンスでは、振り付けること、振り写すこと、そこに介在するのがアーカイブであるのは極めて通常の形なんです。ですが、舞踏家がいなくなり誰かがそれを受け継ぐときに、アーカイブはどのように役に立てるのかというのはなかなか難しい問題だと思います。

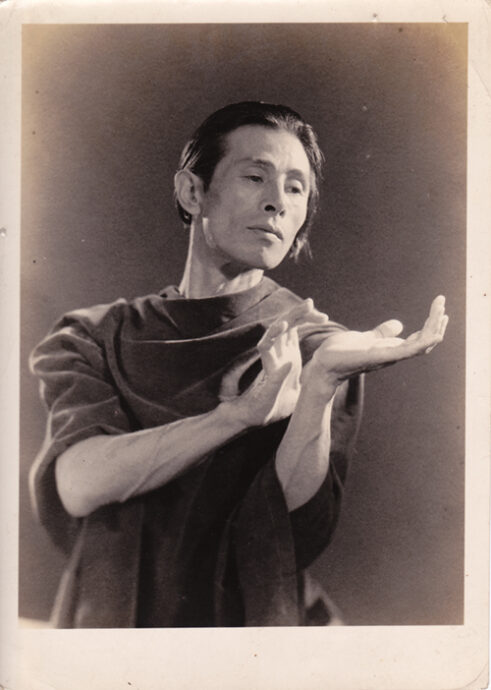

「大野一雄・大野慶人デジタルアーカイヴ」で閲覧できる創作ノートの例

それは、例えば実演者にとっては「このように動く」「このように表現する」ということが一つのインストラクションとして重要です。だけれども、実演者ではない人たちにとっては、一つの時代の記憶としてその記録がどうして必要なのか、何の役に立つのか、どういう形でそれに接していけばいいのかということは、はっきりとした答えがないのではないかと思っています。そうすると、アーカイブというのは非常に限られた実演者にとってのみ意味を持つものになってしまう。

そうではなくて、もっと多くの人に価値あるものとして共有される、あるいはそこから新しい表現を創り出す創造性を持った価値として考えていこうとすると、ではそれは何だろうか、実際にそれは求められているものなんだろうか、なかなか正解がないと思います。

それでは、2023年に取り組んだ「9.5mmフィルム調査」についてお聞かせください。まずきっかけになったのは島田図書館に所蔵されている石井漠の映像でしたね。

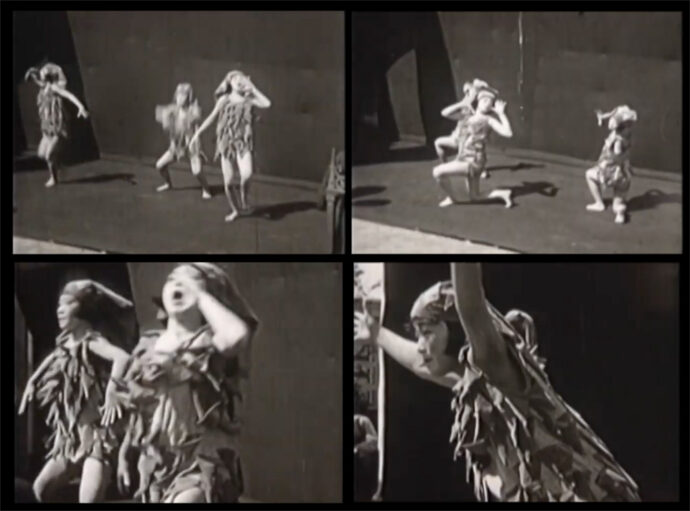

まず何よりも、島田図書館に所蔵されている昭和初期のアマチュア天文家で多数の映像記録を残した清水眞一さんが撮影した石井漠の9.5mmフィルムの映像 [3]は非常に大きな価値があると認識しています。この映像を最初に私が見たのは、石井漠の没後30周年イベントに合わせてNHKで放送された追悼番組です。その番組の中に清水さんが撮ったフィルムの一部が使われていて、島田市立図書館提供とキャプションがついていました。ダンス界において、こういう記録が存在していたことは、少なくとも私は聞いたことがなかった。

その頃は健在であった石井漠のお弟子さん、舞踏の評論家、さらに石井漠の孫で舞踏家の石井登さんにその映像を見せてみるとみんな初めて見たと話すので、これはどういうことなのかと驚きました。これだけ重要な映像がほとんど知られていないんです。おそらく彼らは以前に見ているはずですが、価値を認識しなかったのではないかと私は思っています。

これは非常に重要な点で、資料に価値があることをはっきりと誰かが言わないと、それはどんどん埋もれてしまう、忘れられていってしまう可能性があるのではないか。そういうリスクの中に、この石井漠の9.5mmフィルムの映像は実はあるのではないかと思ったんです。

この映像の資料価値としては、おそらく100年、200年後も、日本におけるモダンダンスの原点を示す最重要の資料として参照されるものだと思います。

当時、映像は最先端の技術であったと思いますし、時代の熱量と言える空気感をこの映像から感じることができます。

非常に短い映像だけれども、時代の記憶がある。実は、石井漠は1925年にドイツで撮影された映画「美と力への道」に出演しているんですね。その中で石井漠が出てきて「囚われた人」という彼の作品をそこで演じているんです。一方で、清水眞一の映像記録はその翌年1926年に撮られました。

この2つの違いは何かというと、映画の方が作品なのに対して、この映像記録の方には、例えば観客の姿やダンサーとして崔承喜(チェ・スンヒ)が写っている。こういうところが本当に時代の記憶なんですよね。崔承喜は、石井漠がドイツから帰ってくる途中に朝鮮半島や中国をツアーして、その公演を観て石井漠に弟子入りした朝鮮半島出身の舞踏家です。映像の中の崔承喜は日本に来てまだ間もない15、16歳ぐらいの頃で、彼女の初舞台ではなかったのかもしれませんが非常に初々しい姿がそこにあります。この時代、この場所でなければやはり撮ることができなかった映像であり、それが残っていることが貴重だと思います。

「グロテスク」のダンサーの一人としてダンスを披露する崔承喜

この調査はEPADの枠組みで行われました。その意義についてお聞かせください。

今回の調査は文化庁が関わるEPAD(舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業) [4]という枠組みの中で取り組みました。私が請け負った事業の中では、いわゆるマグネティック・テープ・アラート [5]の中で、1960年代以降の磁気テープの保存をテーマにしていました。そこをさらに遡って9.5mmフィルムまで視野に含めないとダンスが映像に記録される原点に辿り着かない、と逆にこちらから提案しました。EPADという映像と舞台芸術をテーマにしている取り組みの中で、この9.5mmフィルム調査を含めることは、重要なことだったと思っています。

おそらく実演者が自分自身のパフォーマンスを映像記録に残したいと考えるようになったのは、1960年代後半ぐらいからでしょうか。それ以前は映像制作者が撮影したいと考えていたか、あるいはホームビデオ的な映像に偶発的に記録されていたと思います。やはり映像と舞台芸術、映像とダンスと言った時に、こういった初期のころまで視野に入れないと、映像を集めて一つの歴史を示すとはいかないだろうと思っています。ある時代の記憶というものを作っていくのがアーカイブだと言えますから、映像というものを遡れるところまで遡って、眠っているかもしれないところを当たっていくことは、やっぱり意味があると思うんです。

最終的に何か発見できればよかったのですが、これと言えるダンスの映像を発見することにはまだ至っていません。もちろん全然ないということはなくて、例えば日本舞踊や児童舞踊、子供がお遊戯しているものはでてきています。だから、やっぱりダンスは映像の中に記録されたんだと思う、間違いなく9.5mmフィルムの中で。

もちろん清水さんが撮っている映像は特別なイベントで、石井漠はスター的な存在性で撮影会に招かれていました。実際に当時の写真雑誌アサヒクラブの巻末にある宣伝ページを見ても、同じような撮影会がたくさん開催されていたことが分かりますし、他にもダンスの映像が撮られていたことは間違いないと思います。ただ、それが残っているのか、残っているとしても、それにたどり着けるかというのは難しい問題ですね。

例えば、ダンスの記録が含まれている映像であっても「東京見学」など別のタイトルになっていると、内容を見ないと確認することができません。

そうですね。できれば我々自身で見たいし、見る必要がある。映像に写っているものが何か分かる人が見てこそ、その価値を定められると思います。だから、そういう道が今後開かれるといいと思うし、最も積極的にやりたい分野ではあります。

国立映画アーカイブ図書室や国会図書館、地域の図書館で集めた当時の資料や雑誌などを見ていると、非常に面白かったです。清水さんは一人のディレッタントに留まらず、この当時の映像文化の中心にいた人だということも分かりました。石井漠の映像が残ったこと自体は偶然かもしれないけれども、ある意味で清水さんが撮影したことは必然だったという印象を持っています。

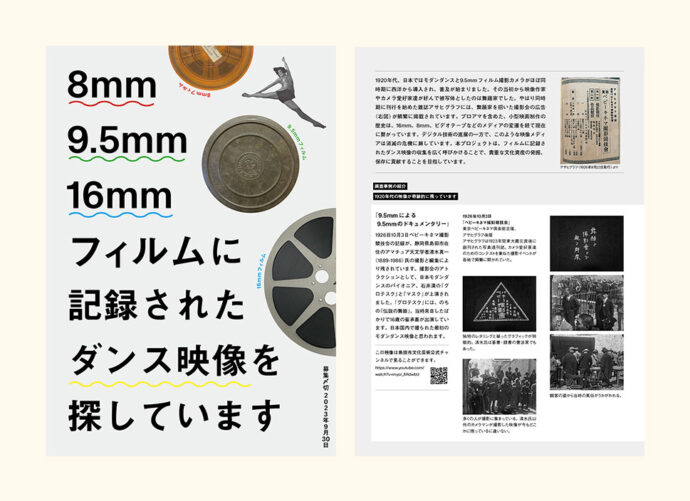

今回の調査では、広範に9.5mmフィルムの所在を呼び掛ける調査 [6]にも取り組みました。

必ずしも我々が探しているものに行き当たらなかったけど、メールでは反応をいただいたし、やっぱりフィルムの魅力を感じている人は結構な数がいると思います。小さなコミュニティかもしれないけれども、その熱量は今でも受け継がれていますし、それは大事にしたいです。

フィルムの所在調査を呼びかけるフライヤー

最後に、アーカイブに対する期待や、活動の展望についてお聞かせください。

一番重要なのは「人」だと思います。逆に言えば、自分がいなくなったらどうなるのかということです。そのことを考えながらやっていかないと、自分はいつか必ずいなくなるわけなので、誰かに引き継いでいく必要がある。人材育成は非常に重要なことですが、いろいろな面でまだ具体的にはできていないです。

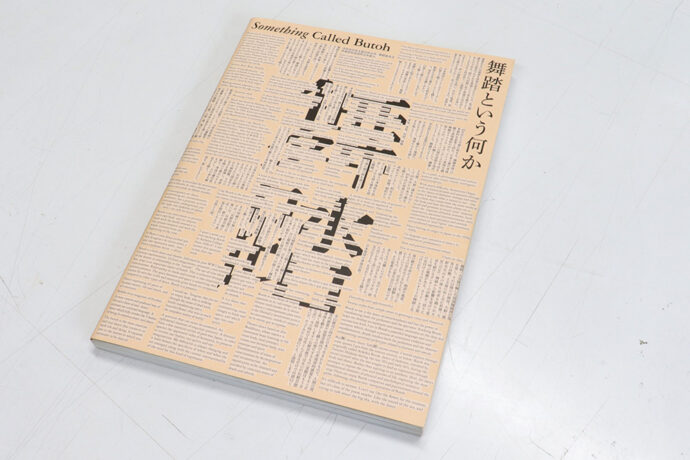

それから、最初に大野一雄アーカイブを拡張していくと言う話をしましたが、考えるだけじゃなくて実際に拡張していきたいと思っています。舞踏の映像を何百本も収蔵するために色々な方々とコンタクトをとってきて、ネットワークの基盤ができてきています。その中で大野一雄アーカイブが「舞踏アーカイブ」になっていく道筋が、ここ何年かの仕事の中で見えるようになってきました。

「舞踏という何か」(発行:ダンスアーカイヴ構想。2017年から3年間にわたって、国内外の舞踏家に実施したアンケート調査の成果報告をまとめた。)

大野一雄アーカイブに関しては、デジタルアーカイブを進めてきて、その一次資料については主な作業は終えることができたと思っています。つまり、全体的に何があって、何が重要で、何をやりたいのかということが自分たちの中ではっきりしてきました。だから、これからその分のエネルギーをかけて、どんどん拡張していくことを具体的にやっていきたいです。

展望として言えば、舞踏アーカイブをどこかに作ることができるといいですね。今はEPADや早稲田の演劇博物館で映像を見られるようにしていますが、自分たちの場所を持って、いつ来ても資料や映像を見られる、大野一雄のアーカイブ資料もそこにある、という場所をつくる。それをデジタルアーカイブと両輪でやっていくことができたら一番いいです。

やっぱり今だからできることがあると思うんです。これを100年後に誰かがやれるかというと、その時はまたその時で違う考え方があるだろうと思います。今、自分たちができる最良のものを可能な限り求めていきたいです。

大野一雄舞踏研究所事務局長、有限会社かんた代表取締役。1983年に大野一雄舞踏研究所に入所し、大野一雄、慶人の国内外公演などの制作・技術監督と研究所の運営に携わる。BankART1929の設立に参画し、大野一雄フェスティバル、ダンスアーカイヴプロジェクトなどを開催(2004~16)、大野一雄の百歳を祝うガラ公演『百花繚乱』を企画制作(2007)。2016年NPO法人ダンスアーカイヴ構想を設立、日本のダンスアーカイヴ創設と国際ネットワーク構築を目指して活動を続けている。

[1] 「特定非営利活動法人ダンスアーカイヴ構想ウェブサイト」

https://dance-archive.net/jp/about/ [2025/3/4 accessed]

[2] 大野一雄については「ダンスアーカイヴ構想」の以下ページにまとまっている。

https://dance-archive.net/jp/archive/personalities/p1.html [2025/3/4 accessed]

[3] 「現代舞踊の先覚者 石井漠氏の映像について」(島田市立図書館 島田図書館 清水文庫ウェブサイト)

https://www.library-shimada.jp/shimizubunko [2025/3/4 accessed]

[4] 「EPADとは?」

https://epad.jp/about [2025/3/4 accessed]

[5] 「マグネティック・テープ・アラート」については、国立映画アーカイブに詳しい解説ページが公開されている。

https://www.nfaj.go.jp/onlineservice/mtap/ [2025/3/4 accessed]

[6] 「ダンス映像の調査収集の呼びかけ」の活動については以下の投稿で紹介。

https://www.art-society.com/parchive/project/dancearchive/danresearch03.html [2025/3/4 accessed]