公募は12月23日(月)をもちまして終了いたしました。

公募は12月23日(月)をもちまして終了いたしました。

多数のご応募を誠にありがとうございました。

応募いただいた作品については、責任をもって管理し、審査させていただきます。最終審査終了後にすべての応募者にメールで結果を通知いたしますので、審査結果についてのお問い合わせはご遠慮ください。

フライヤーPDFダウンロードはこちらから (5.2 MB)

開催趣旨

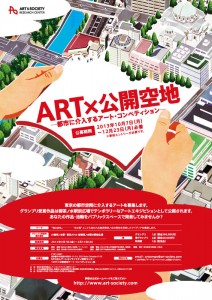

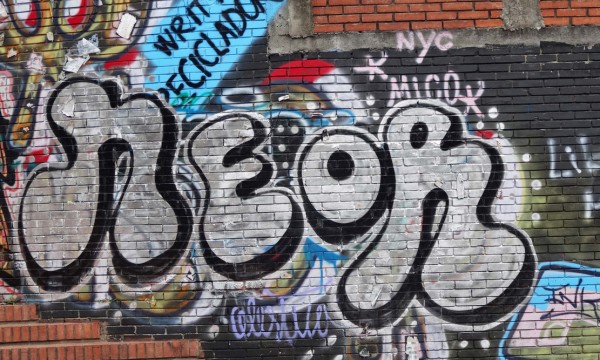

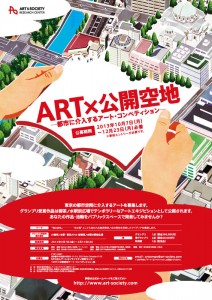

「ART×公開空地 ―都市に介入するアート・コンペティションー」は、都市の貴重なオープンスペースである“公開空地”に光をあて、若手アーティストが自身の活動を発表し、人びとが楽しむ都市アートイベントです。

現在、周辺住民や歩行者が利用できるように開放されている“公開空地”は東京千代田区内に120カ所以上存在していますが、その存在はほとんど人びとに知られることなく、その利活用は限定的な状況にあります。この“公開空地”を「アートによって創造的に活用していくこと」、そして「若手アーティストたちにパブリックスペースでの実験的な発表の場を提供すること」、このことによって「人びととのクリエイティブな潜在力を刺激すること」、それがこのエキジビションの目的です。

コンペティション・テーマ

【本とまち】

本の街”としても知られる御茶ノ水の特色を反映したアイディアを募集します。

グランプリの展示場所は東京お茶の水駅の駅前広場。毎日多くの人びとが往来するこの空間は、待ち合わせ場所であり、地下鉄(千代田線)の地下入口となる活気に溢れた空間です。

古書店街、楽器店街、スポーツ店街、喫茶店街。かつて日本のカルチェラタンと称され、学生街として発展してきた東京御茶ノ水。この街のスピリッツを体現するような独創的な提案を求めます。

対象公開空地

JR御茶ノ水駅・東京メトロ 新御茶ノ水駅の駅前広場

現地イメージ

「対象公開空地」図面のダウンロードは

こちら(3.4MB)。

展示期間

テンポラリー・エキジビション(グランプリ受賞ワーク)

2014年3月7日(金)~ 3月11日(火)

※雨天の場合延期します。

※パフォーマンスの場合、実施時間は要相談。

賞

グランプリ 1点 (賞金 200,000円)

※作品制作費を含みます。

※運送費は要相談。展示作業のための旅費・宿泊費は別途支払(上限あり)

※展示期間中にアーティストによるプレゼンション・トークにご出演頂きます。

グランプリ受賞者は、今最もクリエイティブなクラウドファンディングである「キャンプファイヤー」に掲載するサポートを受けられ、プロジェクトのさらなる資金獲得と発信ができます。

準グランプリ 2点 (賞金 20,000円)※パネル展示のみ

※アーティストによるプレゼンテーション・トークにご出演頂きます。

イベント参加への旅費は別途支払(上限あり)

特別賞 1点 (記念品)

※入選作品を展示公開し、市民による投票(2014年1月下旬)で決定します。

審査員

岩井 成昭 (秋田公立美術大学教授/アーティスト)

佐藤 慎也 (日本大学理工学部建築学科准教授/建築家)

藪前 知子 (東京都現代美術館学芸員)

立川 資久 (東京都千代田区区民生活部長)

瀬川 昌輝 (昌平不動産総合研究所 代表取締役)

審査方法

1次審査:審査員による審査でグランプリ、準グランプリ、入選を決定

2次審査:市民投票による審査で特別賞を決定

(新御茶ノ水駅の駅前広場にて展示し、投票により決定します。)

※最終審査終了後にすべての応募者にメールで結果を通知します。

※審査結果についてのお問合せはご遠慮下さい。

応募作品

- 美術、パフォーマンスなどジャンルは問いません。※音楽は不可。

- 応募点数の制限はありません。

- コンペ未発表で本人が知財権を有する作品に限ります。

- 展示撤収が容易な作品であること。

応募資格

- アーティスト、あらゆる分野のデザイナー、技術者、学生など、団体あるいは個人やグループで応募できます。

- 性別、国籍は問いません。ただし、展示準備期間(2014年2月上旬)に日本国内に在住、または滞在していること。

- 提案は、国内外未発表なものに限ります。※卒業作品は応募可能です。

- 表彰式に出席できる方(受賞された場合)。

- 応募時に35歳までであること。

※グランプリ受賞者はトークイベントに参加できる方。

応募方法

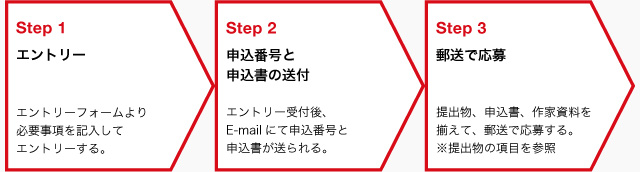

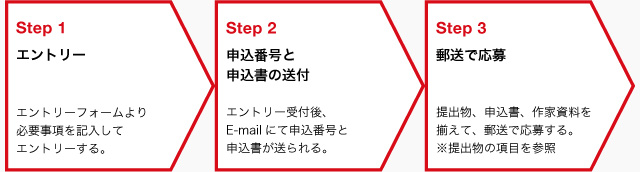

1. 期間内にエントリーフォームよりエントリーして下さい。

2. 受付後、E-mailにて申込番号と申込書をお送りします。

3. 複数作品を応募いただく場合もエントリーは、1度で結構です。

エントリー受付期間:2013年10月1日(火)~2013年12月20日(金)

応募料

1応募につき2,000円

※応募料金の振り込み先は、エントリーした後にメールにてお伝え致します。

提出物

【郵送による申込みのみ可】

- 作品のスケッチまたは作品の写真

– 提出サイズ:A3パネル(額縁なし) ※張りパネや厚手のパネルでも可。

– 映像、パフォーマンス作品の場合は、1作品最長5分程度。ダイジェスト版として1分程度にまとめたものをあわせて提出してください。形式は「MPEG4」または「AVI」。データはDVDにてお願いします。

– 作品プランは返却いたしません。

- 申込書

作家名、住所 、電話番号、メールアドレス

※応募作品ごとに申込書をコピーして、パネルの裏側に添付してください。

- これまでの作品・参考資料・略歴等の資料

※参考作品画像データをCD/DVDに収めても可。

スケジュール

エントリー期間:2013年10月7日(月)〜12月20日(金)

応募期間:2013年10月7日(日)〜12月23日(月)

1次審査:2014年1月中旬(グランプリ、準グランプリ決定)

2次審査:2014年1月下旬(特別賞決定)

表彰式、交流会:展示期間中に予定。

展示:2014年3月7日(金)~ 3月11日(火)

※アーティストによるプレゼンテーション・トークを開催します。

その他注意事項

- 著作権その他第三者の権利を侵害しているものは、審査の対象外となります。また、受賞発表後であっても、これらの条件に反していることが判明した場合、受賞を取り消します。

- 提出された資料は原則として返却いたしません。必要な場合は予め控えを残した上でご応募ください。

- 応募要項に記載された事項以外について取り決める必要が生じた場合、主催者の判断により決定します。応募者は、その内容に同意できなかった場合は応募を撤回できますが、応募にかかった一切の費用は返却いたしません。

- 展示期間中の天災、その他不慮の事故・破損・紛失については、主催側は一切の責任を負いません。

- 受賞者の氏名、年齢、経歴などは、印刷物、ウェブサイトなどで公表させていただきます。

- 個人情報は、応募作品の受付や問い合わせ、審査の結果通知、その他コンペの業務で必要と思われる事項ために利用させていただきます。原則として、法令の規定に基づく場合を除き、ご本人の承諾なしに、それ以外の目的で個人情報を利用または第三者に提供することはいたしません。その他個人情報の取り扱いにつきましては、主催団体の「プライバシーポリシー」をご参照ください。

主催・協力・助成

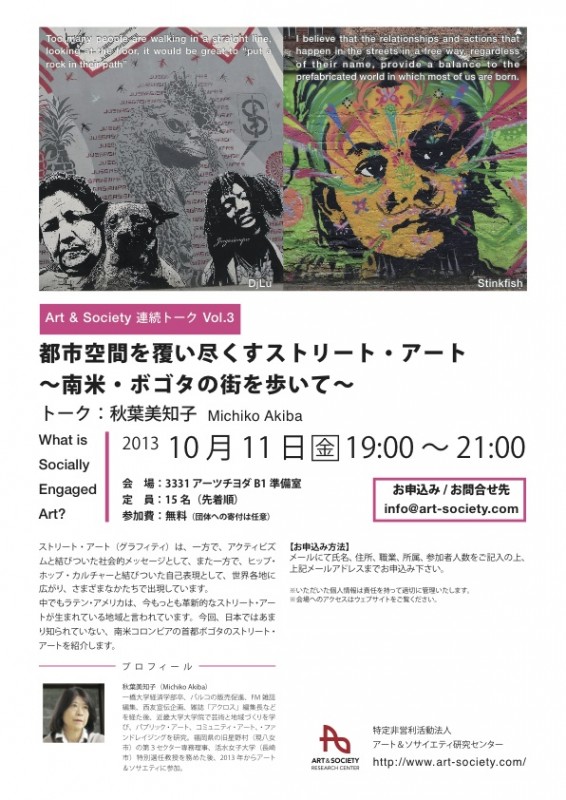

主催:特定非営利活動法人アート&ソサイエティ研究センター(事務局)

協力:特定非営利活動法人お茶の水公共空間マネジメント、お茶の水スキマ大学

助成:東京都千代田区「平成25年度千代田区文化事業助成」

主催団体について

問合せ先

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14 3331 Arts Chiyoda 311E

NPO法人 アート&ソサイエティ研究センター

email : artcompe@art-society.com

※ 必ず件名に「アートコンペティション」と記載してください。

エントリーフォーム