『ART×公開空地 – 都市に介入するアート・コンペティション – 』では、グランプリ作品の展示場所にあたる御茶ノ水の特色を反映した「本とまち」をテーマに、作品を募集しました。多数の応募作品の中から、関川航平と栗原千亜紀によるパフォーマンス『駅前ラブストーリー ロミオとジュリエット編』がグランプリを受賞。都市の貴重なオープンスペースである“公開空地”に光をあてた若手アーティストの作品を発表します。

また、初日にはグランプリ、準グランプリを受賞したアーティストによるプレゼンテーション・トークを開催いたします。

グランプリ受賞作品の発表(パフォーマンスの上演)

日時:2014年3月7日(金)~3月11日(火)の5日間

11:00~16:30(7日は17:00まで)

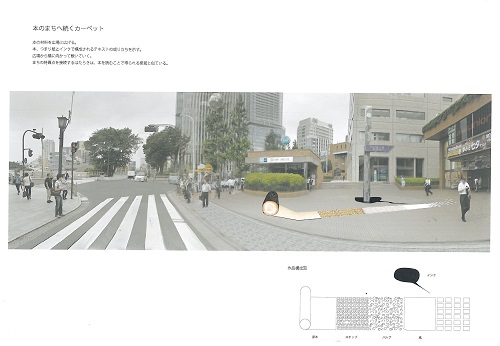

場所:御茶ノ水駅(聖橋口)前広場

雨天中止/小雨は行う場合があります/予定変更の場合は本ページでお知らせいたします/上演時間内に休憩を何度か挟みます

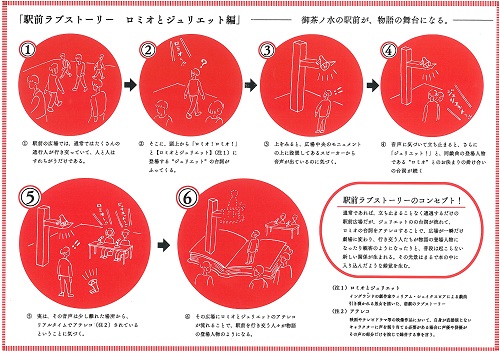

『駅前ラブストーリー~ロミオとジュリエット編~』

御茶ノ水駅前はオフィス街ということもあって通行人が多く、そのほとんどが会話もなくただすれちがうだけです。そんな御茶ノ水駅前の日常に無理やり「ラブストーリー」を重ねたらどうなるか?通行する人々に『ロミオとジュリエット』の台詞をリアルタイムでアテレコ(動きにあわせて音声をふきこむ)することで、通行する人々を次々にロミオにする。無理やり駅前の空間を『ロミオとジュリエット』として「読む」ことでささやかな関係性の変化を生みたいと考えます。3月7日から11日までの5日間、御茶ノ水駅前広場で無理やり『ロミオとジュリエット』を上演!?します。

クラウドファンディングサイト「Motion Gallery」にアーティストがファンディングページを開設しています。アーティストへのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

https://motion-gallery.net/projects/ekimaelove

フライヤーPDFダウンロードはこちらから (2.2 MB)

アーティストによるプレゼンテーション・トーク

日時:2014年3月7日(金)18:30~19:30 (授賞式18:00~ )

場所:新お茶の水ビルディング3階 Cafeteria 2&2 参加費:無料

※アーティスト・トーク終了後に交流会を予定しています。参加費:1000円

グランプリと準グランプリ受賞アーティストによるプレゼンテーション・トークを開催いたします。テーマである「本とまち」をどのように解釈したか、御茶ノ水駅前の公開空地をどう捉えたかなど、自作について語っていただきます。

グランプリ受賞アーティストプロフィール

関川航平(せきがわ こうへい)

筑波大学芸術専門学群特別カリキュラム版画コース卒業/千代田芸術祭 2013パフォーマンス部門「おどりのば」参加/TERATOTERA祭り2013@西荻窪 TEMPO de ART参加横浜ダンスコレクションEX2014 新人振付家部門出場/無作為であることはどのようにして可能かをテーマに、インスタレーション・パフォーマンスなど。ジャンルを問わず制作している http://ksekigawa0528.wix.com/sekigawa-works

栗原千亜紀(くりはら ちあき)

玉川大学芸術学部ビジュアル・アーツ学科卒業/千代田芸術祭「3331EXPO」パフォーマンス部門「おどりのば」など参加/RAFT 「ICiT Dance Salon in RAFT_6 10 minutes」参加/RAFT 「ICiT ダンス 10 minutes アンコール+」参加

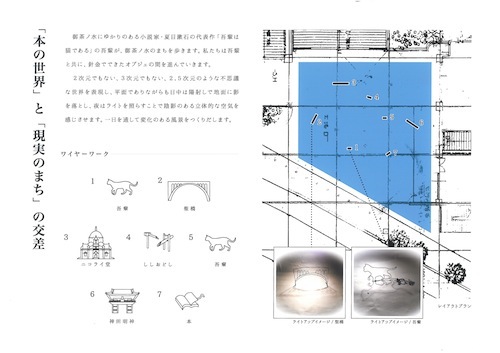

準グランプリ受賞アーティストプロフィール

岩塚一恵(いわつか かずえ)

筑波大学大学院人間総合科学研究科芸術学専攻 博士前期課程 修了/神戸ビエンナーレ2011高架下アートプロジェクト 入賞/神戸ビエンナー2011レジデンス/ ART KAMEYAMA 2011 入選/大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ2009 レジデンス

酒井亮憲(さかい あきのり)

東京芸術大学大学院美術研究科博士後期過程 単位取得退学/studio[42] 主宰/Stuttgart芸術大学 州財団奨学金留学/財団法人吉岡文庫育英会奨学金/ドイツ Baden-Württemberg州奨学金

小川泰輝(おがわ ひろき)

東北大学大学院工学研究科 助手/「青葉山レインガーデン」SDレビュー2011入選/2012年度グッドデザイン賞受賞/「Sendai OASIS」5th International Architecture Biennale Rotterdam Exhibition 『Smart Cities – Parallel Cases 2』 Winner

※公募作品の展示をECOM駿河台にて3月3日(月)〜3月7日(金)開催中です。

特別賞は市民投票により『にーてんご』(横山千夏+江町美月)に決定しました。

投票にご協力いただき、誠にありがとうございました。

若手アーティストの支援を目的とした『ART × 公開空地』コンペティションの審査を厳粛におこなった結果、3名の受賞者を決定した。

若手アーティストの支援を目的とした『ART × 公開空地』コンペティションの審査を厳粛におこなった結果、3名の受賞者を決定した。