御茶ノ水駅前でのパフォーマンスを終えて、準備期間から本番中まで様々なことを感じたが、その中でも特に、作品の「受け取り」とは一体なんなのだろうかと改めて考えさせられた。

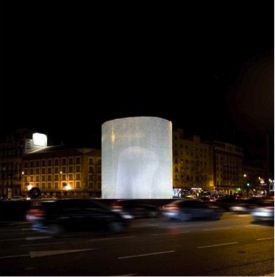

多くの通行人が行き交う御茶ノ水駅前広場

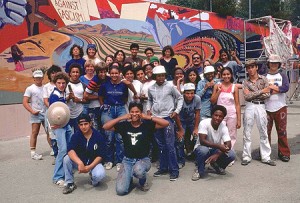

会場となった御茶ノ水駅前はいつも多くの通行人で賑わっている。JRやメトロを乗り継ぐ人、出勤する人、待ち合わせている人など、異なる目的を持って道を歩いている。

そこでパフォーマンスをするということは、ギャラリーで作品を展示するのとは違い、「見るつもりではない人」も、「見ることになる」という状況が生まれる。その状況が、作品の「受け取り」にいつも以上の多様性を作り出したように感じた。

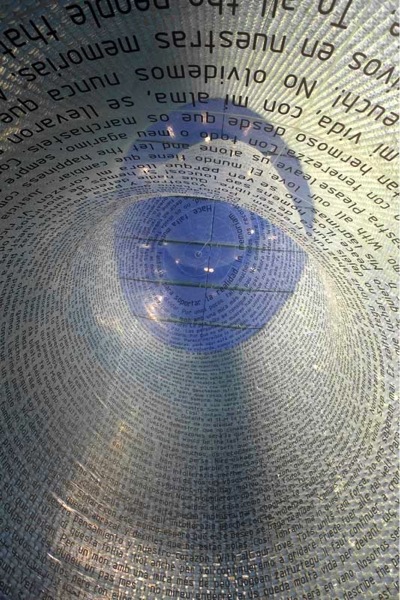

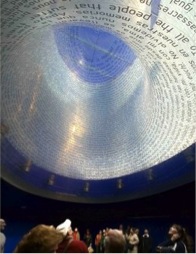

まず、今回の作品の概要を説明すると、駅前広場中央にある時計台の上と下に一台ずつスピーカーを設置して、その2つのスピーカーを「ロミオ」と「ジュリエット」に見立てて、パフォーマーは少し離れた場所から「ロミオとジュリエット」の台詞を喋るというものだった。

少し離れた場所からロミオとジュリエットの台詞を喋る

当初の目論みとしては、突然聞こえてくるロミオとジュリエットの愛の告白に「軽く苦笑い」してもらえたら嬉しいと考えていた。それは今回のパフォーマンスを卑下して言っているのではなく、駅前を行き交う通行人それぞれが、それぞれに事情を抱えているけれども、その「それぞれさ」を、降り掛かるロミオとジュリエットの愛の掛け合いのアホらしさで「軽く苦笑い」に変えることができたらと考えていたのだ。だがしかし、はじめの予想に反して通行人の反応はもっともっと多様だった。

ヘッドフォンをしていて聞こえていない人

無視して通り過ぎる人

ちらっと顔を向ける人

指をさす人

連れの人と一緒に笑う人

苦々しい表情で立ち去る人

立ち止まって見上げる人

苛立つ人

苦情を訴える人

携帯を使って写真を撮る人

質問してくる人

などなど

上記以外にも、実にたくさん反応のバリエーションが見受けられた。しかし、「笑う」や「写真を撮る」などのポジティブな反応であっても、「苦々しい表情」や「無視する」などネガティブな反応であっても、これらは見て取れる範囲での反応でしかない。

もちろん立ち止まって、興味をもってくれているほうが、嬉しい。この時、作品は鑑賞されているのだろうし、なにより「鑑賞しているように見える」。だからといって、「立ち止まった人」より「写真をとった人」のほうが「より受け取った」のかを考えると、また分からなくなる。「受け取る」とは?「作品をみること」とは?

ちらっと顔を向ける人

足を止めて指差す人

立ち止まって見上げる人

会期中、様々な通行人の反応を目にしていると、よりポジティブな反応を引き出せるようなパフォーマンスに心が傾いてしまうときがあった。これは特に、鑑賞者の眼差しを直接受け止めてしまうパフォーマンスという形式だからかもしれないが、「より受け取ったように見える状態」を目指してしまう気持ちが生まれた。しかし、そもそも今回この作品では何を伝えるのか?それは道行く人がみなポジティブな反応をすることなのか?果たして、自分は作品の受け取られ方をどこまで正確に想定していたのだろうか、など通行人の眼差しにさらされることで、はじめて実感する深い反省があった。

作品を作品として成立することを、公共空間というものは保証しない。

コーヒーショップにいる人は、入店した時点からすでに、コーヒーを飲みたいという選択をしているので、コーヒーを売られても困惑しない。しかし、公共空間でコーヒーをいきなり売りつけることは難しいだろう。公共空間で作品を見せることは、同様の難しさがあるように感じる。需要のない場所に供給することの空虚さを感じたり、一方で、純粋な意味で作品というものに需要と供給の関係式が当てはめられるのだろうかという疑問が出て来たりと様々な課題を感じた。

今回の御茶ノ水駅前でのパフォーマンスは、ギャラリーという場所としての保証や、見たいので来ているという積極性の保証のない、吹きっさらしの状態で多くの新鮮な反応に触れて、深い反省とともに自分自身の制作について見つめ直すとても良い機会になったと思う。

関川航平(グランプリ受賞アーティスト)