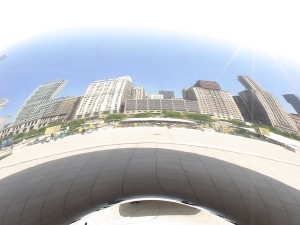

現在、このカプーアの作品はミレニアム・パークのシンボルの一つとなっている。彫刻の曲線美が直線的なシカゴのスカイラインと美的な対比をつくり、21世紀の最も成功したパブリックアートの代表例。観光スポットとしても人気があり、観光客は、彫刻下部の湾曲した鏡面に映り込む自身の姿を観光記念に撮影していく。

シカゴは、1950年代から都市空間に巨大なパブロ・ピカソやデビュフェ、シャガール、アレクサンダー・カルダー等の作品が設置され、パブリックアートの伝統をもつ都市として知られる。アニッシュ・カプーアは、世界的に著名な現代彫刻家であったが、この作品がカプーアにとってアメリカ初のパブリックアートとなる。現在、シカゴの人々の間で“Bean(豆)”という愛称で呼ばれ、親しまれている。

この作品が設置されている広場は、アメリカ経済の急激な変化とともに名称を変えていった。当初はAmeritech社が300万ドル寄付し、「Ameritech Plaza」となったが、その後SBC社がこの場を取得し、「SBC Plaza」と名を変えた。しかし、SBC社がAT&Tによって買収され、今では「AT&T Plaza」となっている。

作品の話題の一つが彫刻のコストが桁違いであることだ。そのコストは約6億円と積算されたが、パークがオープンした時には、11.5億円までになっていた。そして、最終的には23億かかったというから驚きである。その原因の一つには、出来上がった当初の作品は、表面がシームレスではなく、ステンレスを継いだ線が彫刻全体に残ってしまっていた。再度、表面を磨きあげ、現在の完璧な鏡状の姿にしたのだ。

公的資金はまったく使われておらず、すべての資金は個人や企業からの寄付で賄ったという、「寄付文化アメリカ」を感じさせる作品である。

The Nine Mile Run Greenway Project(NMRGP)はピッツバーグの最後のオープンストリーム(地表に出ている小川)を開発から守り、エコロジカルなグリーンウェイ(緑の公共空間)をコミュニティに提供する計画である。鉄鋼業後の環境汚染からの脱却と環境改善をめざすピッツバーグ市にとって最初のエコロジカルな再生事業だ。このプロジェクトはバランスのとれたサステナブルな都市環境を取り戻す挑戦として格好なモデルケースとなった。新たな開発計画ではこの唯一残された川をスラッグで地下埋設することで土地を確保し住宅化する案であり、公聴会では経済優先の開発を不安視する質問が多数寄せられた。そこで、STUDIO for Creative Inquiryの3人のアーティストと弁護士が中心に科学者、技術者、歴史家、都市計画家、専門家などによる学際的なリサーチが実施され、都市の歴史や自生の動植物,水質の調査などを通じて、Brownfieldの再生と生態系の復元が提唱された。一般市民が参加するワークショップと対話が重視され、それはNMRのオープンスペースへの理解を拡げる機会となった。このカーネギー・メロン大学を中心としたプロジェクトはケッチャップで有名なHeinz社に支援を受けた。その協働の過程は最終マスタープランに決定的な影響を与え、都市の貴重な小川が保全されることになり、2013年には実際に谷間の流域がフリックパークに組み込まれ、公共空間として甦ったのである。

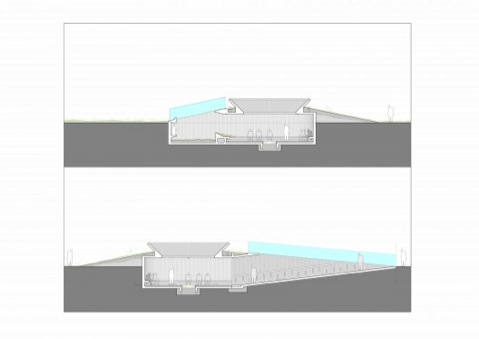

The Nine Mile Run Greenway Project(NMRGP)はピッツバーグの最後のオープンストリーム(地表に出ている小川)を開発から守り、エコロジカルなグリーンウェイ(緑の公共空間)をコミュニティに提供する計画である。鉄鋼業後の環境汚染からの脱却と環境改善をめざすピッツバーグ市にとって最初のエコロジカルな再生事業だ。このプロジェクトはバランスのとれたサステナブルな都市環境を取り戻す挑戦として格好なモデルケースとなった。新たな開発計画ではこの唯一残された川をスラッグで地下埋設することで土地を確保し住宅化する案であり、公聴会では経済優先の開発を不安視する質問が多数寄せられた。そこで、STUDIO for Creative Inquiryの3人のアーティストと弁護士が中心に科学者、技術者、歴史家、都市計画家、専門家などによる学際的なリサーチが実施され、都市の歴史や自生の動植物,水質の調査などを通じて、Brownfieldの再生と生態系の復元が提唱された。一般市民が参加するワークショップと対話が重視され、それはNMRのオープンスペースへの理解を拡げる機会となった。このカーネギー・メロン大学を中心としたプロジェクトはケッチャップで有名なHeinz社に支援を受けた。その協働の過程は最終マスタープランに決定的な影響を与え、都市の貴重な小川が保全されることになり、2013年には実際に谷間の流域がフリックパークに組み込まれ、公共空間として甦ったのである。 温暖化による海面上昇についてアーティストの視点から表現し各地で展示・ディスカッションをおこなったプロジェクト。島国であるイギリスでは海面の上昇が深刻な影響をもたらすものとして問題視されてきた。アーティストはイギリスの環境・食料・地域省(Department for Environment, Food and Rural Affairs:DEFRA)より、その状況を広く認識してもらうためのプロジェクトを委嘱された。アーティストは科学者、環境家、建築家との協働により、実際になにが起こるのか、人間生活にどのような影響があるのかを現実的に示し、一方でオルタナティブな物語を詩的なことばで語っている。また高層の住居のあり方を具体的に開発してもいる。テムズ川、リーバレー川、エイボン川など実際の場所に対して、都市を守るための解決策を提案し、その都市でインスタレーションを展示、市民との議論をくり返した。作品の制作にはDEFRAが助成し、各地での活動には現地の美術館、環境センターなどが協力した。このプロジェクトによって市民の温暖化に対する意識が高まっていることは高く評価されている。ヘレンとニュートンは1970年代より環境アーティストのパイオニアとして夫妻での活動をおこなっており、地球規模での課題に対して、学際的なコラボレーションと市民との対話を通じて提言している。

温暖化による海面上昇についてアーティストの視点から表現し各地で展示・ディスカッションをおこなったプロジェクト。島国であるイギリスでは海面の上昇が深刻な影響をもたらすものとして問題視されてきた。アーティストはイギリスの環境・食料・地域省(Department for Environment, Food and Rural Affairs:DEFRA)より、その状況を広く認識してもらうためのプロジェクトを委嘱された。アーティストは科学者、環境家、建築家との協働により、実際になにが起こるのか、人間生活にどのような影響があるのかを現実的に示し、一方でオルタナティブな物語を詩的なことばで語っている。また高層の住居のあり方を具体的に開発してもいる。テムズ川、リーバレー川、エイボン川など実際の場所に対して、都市を守るための解決策を提案し、その都市でインスタレーションを展示、市民との議論をくり返した。作品の制作にはDEFRAが助成し、各地での活動には現地の美術館、環境センターなどが協力した。このプロジェクトによって市民の温暖化に対する意識が高まっていることは高く評価されている。ヘレンとニュートンは1970年代より環境アーティストのパイオニアとして夫妻での活動をおこなっており、地球規模での課題に対して、学際的なコラボレーションと市民との対話を通じて提言している。 Slow Cleanupは市内で点々と廃棄された複数のガソリンスタンドに植物を配置することにより荒廃した場所の再生を実現する、包括的な環境システムへのアプローチである。2011年にホワイトヘッドはシカゴ市とチームを組んでプロジェクトを開始した。閉鎖されたガソリンスタンドの土壌は汚染されているためフェンスで囲まれ、放置されるケースが多い。そこで、フランスは土壌化学や地質学の専門家と協働して、地域に自生する植物を使った植物による土壌再生のデータを集め、実際に植樹していった。それは緑の廊下となり生物多様性、温暖化、二酸化化炭素などの課題への効果がわずかながら期待できる。さらには、人びとの環境への意識を高め、地域の美化に貢献し周囲をゆっくりときれいにする媒体となるという。このプロジェクトは米国の National Science Foundation とイギリスのArts and Humanities Research Councilから助成を受けている。

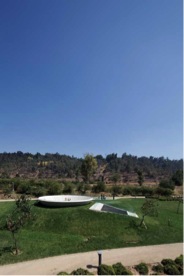

Slow Cleanupは市内で点々と廃棄された複数のガソリンスタンドに植物を配置することにより荒廃した場所の再生を実現する、包括的な環境システムへのアプローチである。2011年にホワイトヘッドはシカゴ市とチームを組んでプロジェクトを開始した。閉鎖されたガソリンスタンドの土壌は汚染されているためフェンスで囲まれ、放置されるケースが多い。そこで、フランスは土壌化学や地質学の専門家と協働して、地域に自生する植物を使った植物による土壌再生のデータを集め、実際に植樹していった。それは緑の廊下となり生物多様性、温暖化、二酸化化炭素などの課題への効果がわずかながら期待できる。さらには、人びとの環境への意識を高め、地域の美化に貢献し周囲をゆっくりときれいにする媒体となるという。このプロジェクトは米国の National Science Foundation とイギリスのArts and Humanities Research Councilから助成を受けている。 国立公園エヴァーグレーズに隣接して1990年代に開発が進んだ大規模住宅地はかつての豊かな自然環境をすっかり失ってしまっている。アーティストたちはその現状に対して過去の土地の姿を甦らせるプロジェクトを実現しようとした。直線的に開発された住宅地に対して、ダイナミックなサークル状の水面とボール状に傾斜した芝生の広場が結ばれ、これは野外のシアターともなる。辺りの遊歩道には、生物学者によってリサーチされた地域の動植物を説明するプレートがテキストとともに設置された。また掘削した際に発見された珊瑚の化石は遊歩道に埋め込まれ、大きな珊瑚は彫り込まれてベンチとして活用されている。水に突き出して、ガラス張りのガセボ(東や)が設置され、水に浮かんだような雰囲気で休憩ができる。以前の湿地帯がゲーテッド・コミュニティへと変容してしまったことに対して、アーティストは、ここに住む人びとにとって貴重なコミュニティ施設であると同時に、人びとの環境への意識を変化させる場所を創り出そうとしたのである。

国立公園エヴァーグレーズに隣接して1990年代に開発が進んだ大規模住宅地はかつての豊かな自然環境をすっかり失ってしまっている。アーティストたちはその現状に対して過去の土地の姿を甦らせるプロジェクトを実現しようとした。直線的に開発された住宅地に対して、ダイナミックなサークル状の水面とボール状に傾斜した芝生の広場が結ばれ、これは野外のシアターともなる。辺りの遊歩道には、生物学者によってリサーチされた地域の動植物を説明するプレートがテキストとともに設置された。また掘削した際に発見された珊瑚の化石は遊歩道に埋め込まれ、大きな珊瑚は彫り込まれてベンチとして活用されている。水に突き出して、ガラス張りのガセボ(東や)が設置され、水に浮かんだような雰囲気で休憩ができる。以前の湿地帯がゲーテッド・コミュニティへと変容してしまったことに対して、アーティストは、ここに住む人びとにとって貴重なコミュニティ施設であると同時に、人びとの環境への意識を変化させる場所を創り出そうとしたのである。 1890年代、ケンタッキー州は世界一の石炭産地で有名だったが、現在では石炭産業が廃れ、かわりに天然ガスの掘削の脅威にさらされている。人口1000人あまりのエルクホーン市も例外ではなく、環境搾取か、美しい自然を活かしたエコ・ツーリズムか、どちらかの選択に迫られていた。最終的に市の有識者は長期的な視野にたって、環境、文化、経済の持続可能な地域づくりをめざすようになる。そこで3人のアーティストが招聘され、鉱山のまちから環境保護志向への転換期において、数年間にわたり住民とともに様々なプロジェクトを実践した。地域遺産としての川を縦糸に、まちの人びとの個人的な経験を横糸にして、エコロジーにフォーカスした観光産業への夢を実現しようとするもの。具体的にまちの自然・文化・歴史が織り込まれたブルー・ライン・トレイルを計画。遊歩道に沿って展望テラス、ピクニック・テーブル、鳥小屋、標識、コミュニティ・ミュラールが点在し、ブルーのラインをサインに歩き、川とまちの景色を楽しむことができる。ミュラールは子供から高齢者までいたる大勢の市民がまちの歴史や自然を描いたもの。タイルによるキルト風のデザインと古い写真を再現した壁画やテキストからなる。公園には川にまつわる住民の思い出が刻まれたベンチが設置された。プロジェクトはAppalshop Community Gallerymとエルクホーン地域遺産評議会からの助成を得て始められた。その後アーティスト自身がCreative Capital からの助成を得て、レイシーが教鞭をとるロサンジェルスのOtis美術大学の学生たちも滞在し、住民とのワークショップが活発におこなわれ、コミュニティの再生を紡ぐ媒体となったのである。

1890年代、ケンタッキー州は世界一の石炭産地で有名だったが、現在では石炭産業が廃れ、かわりに天然ガスの掘削の脅威にさらされている。人口1000人あまりのエルクホーン市も例外ではなく、環境搾取か、美しい自然を活かしたエコ・ツーリズムか、どちらかの選択に迫られていた。最終的に市の有識者は長期的な視野にたって、環境、文化、経済の持続可能な地域づくりをめざすようになる。そこで3人のアーティストが招聘され、鉱山のまちから環境保護志向への転換期において、数年間にわたり住民とともに様々なプロジェクトを実践した。地域遺産としての川を縦糸に、まちの人びとの個人的な経験を横糸にして、エコロジーにフォーカスした観光産業への夢を実現しようとするもの。具体的にまちの自然・文化・歴史が織り込まれたブルー・ライン・トレイルを計画。遊歩道に沿って展望テラス、ピクニック・テーブル、鳥小屋、標識、コミュニティ・ミュラールが点在し、ブルーのラインをサインに歩き、川とまちの景色を楽しむことができる。ミュラールは子供から高齢者までいたる大勢の市民がまちの歴史や自然を描いたもの。タイルによるキルト風のデザインと古い写真を再現した壁画やテキストからなる。公園には川にまつわる住民の思い出が刻まれたベンチが設置された。プロジェクトはAppalshop Community Gallerymとエルクホーン地域遺産評議会からの助成を得て始められた。その後アーティスト自身がCreative Capital からの助成を得て、レイシーが教鞭をとるロサンジェルスのOtis美術大学の学生たちも滞在し、住民とのワークショップが活発におこなわれ、コミュニティの再生を紡ぐ媒体となったのである。

Photographs: Nicolás Saieh

Photographs: Nicolás Saieh