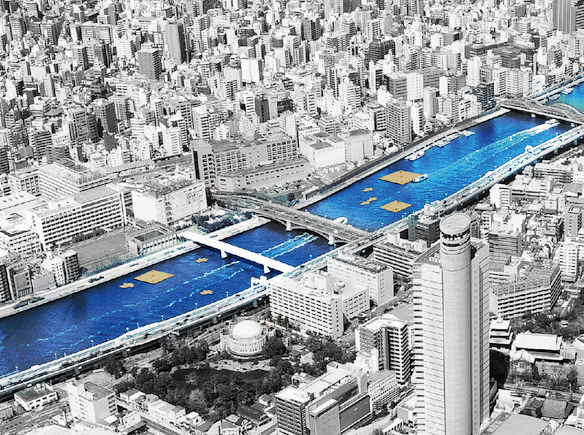

アート&ソサイエティ研究センターでは、COP26に関連した国際デザイン・コンペ「Reimagining Museums for Climate Action(RMCA)」に注目し、建築家と景観デザインの専門家に呼びかけてThe Water Seeds-Sumida River Design Collectiveを結成、都市を流れる川をミュージアムに活用するプランでこのコンペに応募しました(詳細はプロジェクトページ参照)。以下、このデザイン・コレクティブのメンバーとして参加したA&Sインターン、徳山貴哉さんのレポートを掲載します。

私が今回の国際デザイン・コンペへの参加を強く希望した背景に、その題目『Reimagining Museums for Climate Action (気候アクションに向けたミュージアムの再考)』への大きな共感があった。国際系の学部を卒業し、現在福岡にてメーカー勤務をしている自分は、元々アート専攻といったようなバックグラウンドは持ち合わせていない。しかし、学部時代から興味があった気候変動やソーシャルジャスティスなどのアクティビズムの事例を調べるにつれ、アートと社会の接点から世界にメッセージを訴えかける人々の姿に大きな興味と可能性を感じた。加えてミュージアムは、私にとって気候変動への危機感が自分事となった空間でもあったからこそ、なんとしても今回のコンペに携わりたいと強く懇願したのだった。

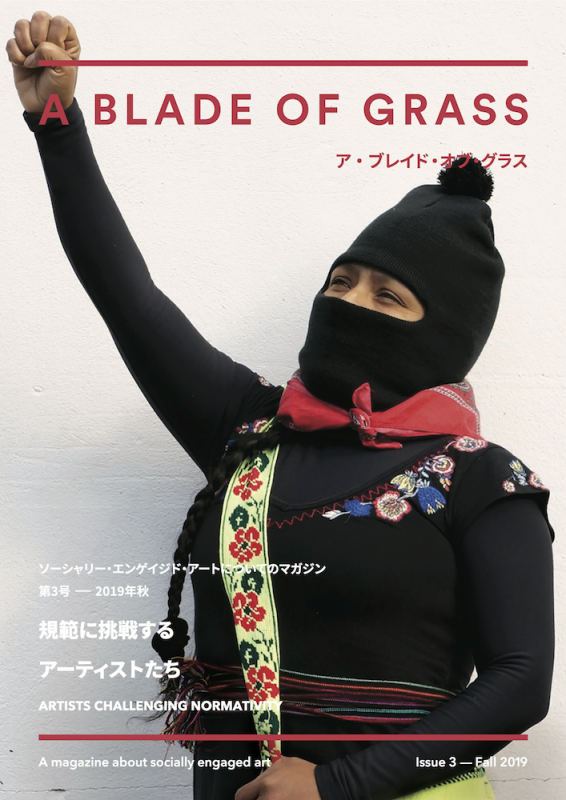

日加コンソーシアムでプレゼンテーションする筆者 Courtesy of Takaya Tokuyama

この「見えていない現実」は、現代のグローバル化によって負の影響を受けている世界中の場所や人々を意味する「グローバル・サウス」という概念で説明されている。昨今話題の著書『人新世の「資本論」』[1]によると、資本主義における先進国の豊かな生活の裏側では、様々な被害や悲劇がグローバル・サウスに集約され、あらゆる災害、人災、環境破壊などは、遠い地で起きた「不運な出来事」として先進国とは切り離され描かれてきた。しかし同書が示すように、日本をはじめとする先進国は、間違いなく今日のグローバル・サウスの問題に加担してきたのだ。

この現状が続く原因の一つとして、「つながりの欠如」が挙げられるだろう。日々の生活で目にする物資の多くは、グローバル・サウスから複雑なサプライチェーンを経由し先進国へと送られてくる。しかし資源の出所である「遠い地 (見えていない現実)」の実情について、私たちは一体どれだけ理解しているのだろうか。ある種「ソーシャルディスタンス」が世に浸透するずっと前から、私たちと社会の距離は日に日に遠ざかっていたとは、なんとも皮肉な話である。しかし、私たちと社会の “ソーシャルディスタンス” が深まる一方で、人権、気候、ジェンダー、貧困など、すべての問題は相互に作用し合い、その被害はグローバル・サウスへと不平等に分配されていく。にもかかわらず、例えば気候危機というグローバルな問題が、社会の断片化(≒つながりの欠如)を背景に、どこか「他人事」のように扱われてしまう。現代を生きる私たちが問われているのは、そんな断片化された世界とのつながりを取り戻すことなのではないだろうか。

同書の終盤では、解決の糸口としてミュニシパリズム(地方自治主義)の事例が紹介されている。国境を超え、世界中のさまざまな都市や市民が自治体レベルで連携し合いながら革新的な都市改革を行うミュニシパリズムが、バルセロナをはじめとする世界中の地域に広がり、新たなエコロジカルな民主主義社会を築こうとしている。ローカルとグローバルが交錯しながら、市民による積極的な政治参加を通じて、社会のつながりを取り戻そうとしているのだ。ここに、今回の「Water Seeds」プロジェクトのさらなる可能性を感じてならない。歴史的に人々の生活の基盤を担ってきた隅田川を、パブリックスペースとして再び地域社会へと開き、ローカルコミュニティおよび世界の都市とのグローカルな連帯を育みながら、気候アクションを広げていく。人々がつながり、学び、そして行動の実践へと発展していく「Water Seeds」という空間は、地域、国境を超えたアートと社会の接点を生み出し、大きなアクティビズムを後押しする新たなミュージアムのあり方を示すと同時に、日本におけるミュニシパリズム発信の拠点として大きな可能性を秘めていると強く感じている。

この「つながりを取り戻す」という文脈と並行し、今回のコンペティションの審査員の一人であるMiranda K. Massie氏は、気候アクションにおける「対話」の重要性について言及している。Massie氏はインタビュー[2]の中で、気候ミュージアム、通称アクティビスト・ミュージアムという空間は、①気候変動についての「対話」の場である、②気候アクションを実施する場である、③インクルーシブな共同体を創造する場である、ことが必要だと説いている。気候危機というグローバルな問題を前に、人々が沈黙や絶望感に陥ってしまうのではなく、まずは「対話」という小さな一歩を促し、共同体としてアクティビズムを拡大させながら、さらなるアクションへと発展させていく。「対話」という気候危機への積極的な関わりを促すことで、共同体としてより大きな気候アクションの実現を目指すのだ。

ここで重要なのは、「対話」とは意見の一方的な伝達ではなく、コンシャスネス・レイジングのように、セーフスペースの中で各々の考えや経験を語り合いながら、知識の共有や自己内省へと発展させていくということだと思う。用意されたレールをただ歩き、明確に設定された目的地へと向かうのではなく、一人ひとりの主体性を前提に、人々が対話を通じて目的地を模索しながら、共に歩みを進めていく。言い換えると、対話とは、今歩んでいる道を自分たちの手で正しい道にしていく、という強い意志を育む場でもあるということだ。気候危機に対して、自分の行動の規模や影響力の大きさにかかわらず、自分が自分の行動の主体として生きる意思を持って取り組むことこそが、共同体全体の大きなエネルギーとなるのではないだろうか。

自分が福岡市在住ということもあり、那珂川沿いを散歩すると、ふと福岡版Water Seedsプロジェクトの展開について想像する。そしてその度に福岡でのWater Seedsは、隅田川で展開するWater Seedsとコアバリューを共有しながらも、全く異なった表情をしているだろうと感じている。非常にコンパクトでアクセスの良い福岡市内の中心を流れる那珂川が、新たなパブリックスペースとして地域に開かれたとき、屋台文化に続き、どのような都市の新たな交わりが生まれ、どのような地域の共同体意識が育まれるのか。そんな考えを巡らせながらいつも思うのは、人間的な営みの中に完全な再現性は存在しないということだ。たとえ同じ枠組みを展開したとしても、展開される地域、利用する人々、その地域ならではのカルチャーによって、Water Seedsは全く違ったものになるだろう。そしてその不確定さを持ち合わせていることこそ、Water Seedsの大きな魅了の一つではないだろうか。あるべき姿を設定してそこから逆算的にではなく、多様な接点が生まれやすい空間づくりと、そこから新たなアクションへと発展できる「余白」を常に持ち合わせているWater Seedsは、人間的な営みの魅力そのものであると感じている。

福岡市を流れる那珂川 photo:Michiko Akiba

ここで、先日読んだ『ひび割れた日常 − 人類学・文学・美学から考える』[3]の中で語られている「足し算の時間」について紹介したい。私たちは、未来のある地点から逆算して現在の行動を決めるという「引き算の時間」をベースに物事を考えてきた。最近ではオリンピックの誘致が、その最たる例と言えるだろう。

しかし、本書ではパンデミックが引き起こした「引き算の不能」によって、私たちの生活の中に、今できることを少しずつ足していく、不均一で、より生理的な「足し算の時間」が生まれたのではないかと指摘されている。常に合理性と効率化を念頭に置く今日の社会は、明らかに「引き算の時間」をベースに成り立っている。しかし、限定合理性という言葉が示すように、私たちが見出す合理的な意味とは、あくまで自分たちが認識できている範囲(もしくはそれ以下)でしかない。大いなる自然に背を向けて経済成長を追求した結果、気候危機やグローバル・サウスの深刻化を招いている今日の現状は、私たちの合理性の限界を示しているのではないだろうか。

しかし、本書ではパンデミックが引き起こした「引き算の不能」によって、私たちの生活の中に、今できることを少しずつ足していく、不均一で、より生理的な「足し算の時間」が生まれたのではないかと指摘されている。常に合理性と効率化を念頭に置く今日の社会は、明らかに「引き算の時間」をベースに成り立っている。しかし、限定合理性という言葉が示すように、私たちが見出す合理的な意味とは、あくまで自分たちが認識できている範囲(もしくはそれ以下)でしかない。大いなる自然に背を向けて経済成長を追求した結果、気候危機やグローバル・サウスの深刻化を招いている今日の現状は、私たちの合理性の限界を示しているのではないだろうか。私は同書で示される「足し算の時間」が、ここまで語ってきた「つながりを取り戻す」ことに通じていると感じてならない。気候危機に対し、一人ひとりが行動の主体として大きな共同体を形成し、対話と行動の中で目的地を模索していく。その過程で、私たちが断片化された世界と、地域社会と、人々と、そして自分自身とのつながりを取り戻すとき、私たちは「明日何が起こるのかも分からない」という予測不能性を受け入れながら、常に世界に対して謙虚さを持って生きていくことができると思う。「分断」ではなく、常に「かかわること」を選択し、対話の中でより良い世界を目指していく。これからも世界との間に、能動的で、積極的な人間的つながりを育んでいきたい。

東京湾に注ぐ隅田川 photo:Michiko Akiba

[1] 斎藤幸平 (2020)『人新世の「資本論」』、集英社

[2] https://climatemuseum.org/blog/2020/7/28/museum-programming-for-civic-engagement-on-climate-change-with-miranda-massie?fbclid=IwAR1wu7AXJvO4JAxoLI0fsyLgX4oKqAoVX2W3Mbs8HreAguJ01J0ux47XtnI

[3] 奥野克巳、吉村萬壱、伊藤亜紗 (2020) 『ひび割れた日常 − 人類学・文学・美学から考える』亜紀書房

徳山貴哉 (Tokuyama Takaya)

1997年生まれ。ソニー株式会社のセールス&マーケター、アート&ソサイエティ研究センターのインターンシップ生。関西学院大学で学士号を取得し、現在、福岡の地域コミュニティ・プロジェクトとペルーのスタートアップ・プロジェクトの両方に携わっている。2020年には、内閣府の「世界青年の船」事業(SWY32)に日本代表として参加。

切り干し大根づくりの一連の作業風景

切り干し大根づくりの一連の作業風景